Die Glaubenspolaritätenaufstellung geht auf ein Einteilungsschema aus der Religionsphilosophie von Frithjof Schuon zurück (vgl. z. B. Schuon 1981). Schuon verwendet eine auf Patanjali, den Autor der klassischen Yoga-Sutras, und die darauf folgende spätere Yoga-Philosophie zurückgehende Einteilung der Yogaformen, bei der die verschiedenen Schulungswege innerhalb des Yoga-Systems auf drei grundlegenden Formen aufbauen: dem Jnana-Yoga oder dem Yoga der Erkenntnis, dem Bhakti-Yoga oder dem Yoga der Liebe, und dem Karma-Yoga oder dem Yoga der Pflicht und Handlung.

Schuon verwendete diese Einteilung Patanjalis nun zur Kategorisierung von Religionsformen. So müssen ihm zufolge in jeder Religion der Jnana-, der Bhakti- und der Karma-Aspekt gültig vertreten sein. Wird einer dieser Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt, so degeneriert die entsprechende Religionsform.

Aus didaktischen Gründen wird in den Weltreligionen meist einer dieser Aspekte besonders betont, so etwa der Bhakti-Aspekt im Christentum, der Karma-Aspekt im Judentum und der Jnana-Aspekt im Islam. Selbstverständlich sind in diesen Religionen auch die jeweils anderen Aspekte vertreten. Sogenannte Fundamentalisten überbetonen im allgemeinen einen Aspekt und schließen die anderen Aspekte aus. So betonen manche sogenannte islamische Fundamentalisten z. B. den Karma-Aspekt und vergessen dabei oft den Bhakti- und den Jnana-Aspekt.

Die Teile einer Glaubenspolaritätenaufstellung

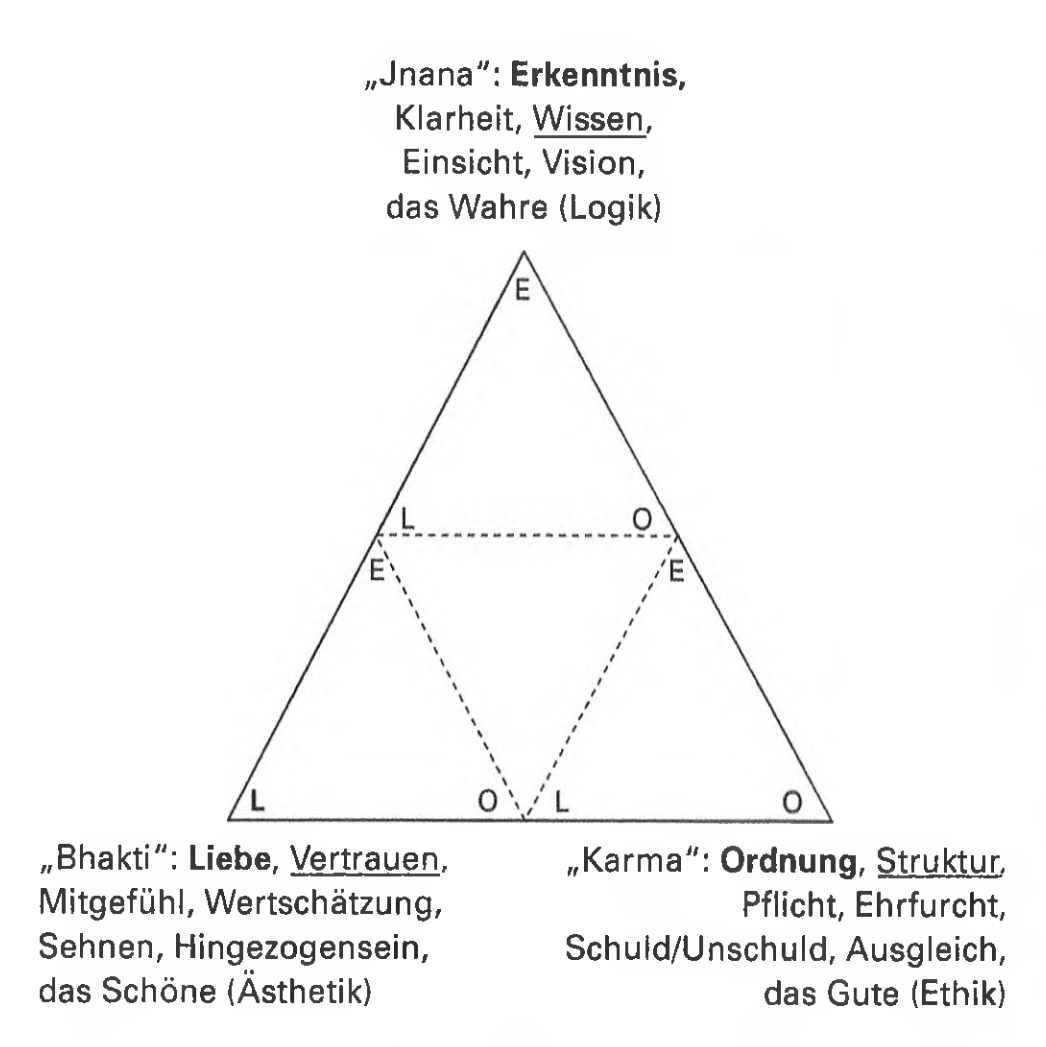

Für die Glaubenspolaritätenaufstellung verwenden wir diese drei Aspekte als Orte, die als in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet aufzufassen sind, wobei keine der drei Ecken als übergeordnet anzusehen ist.

[…]

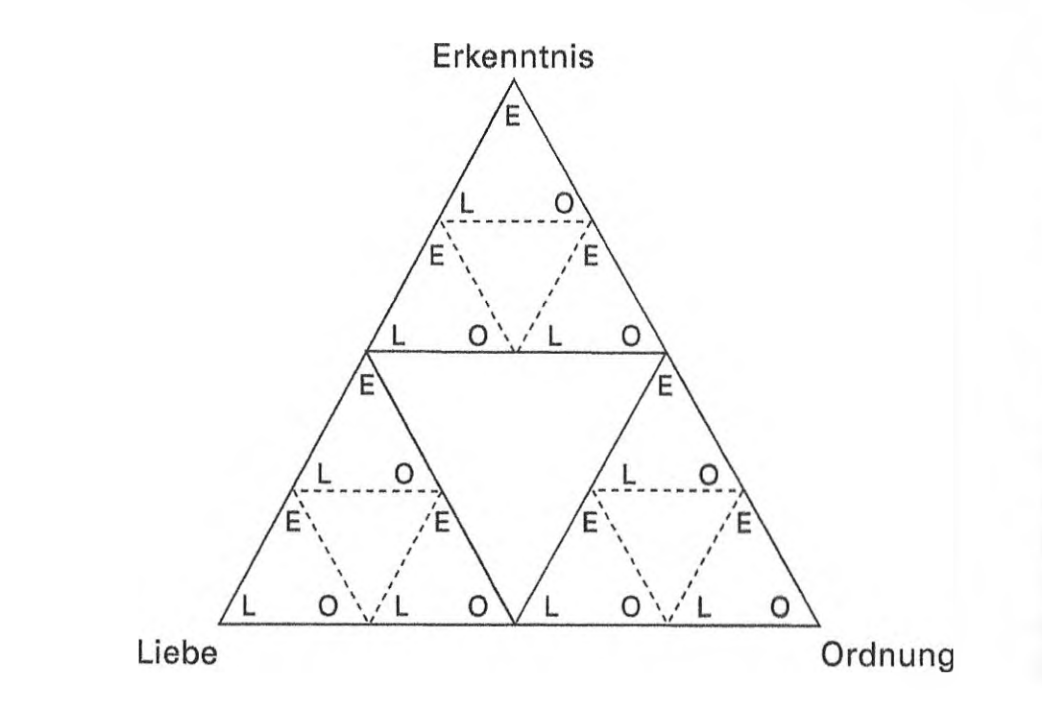

Da bei der Betonung eines Aspekts bzw. eines Pols dieses Dreiecks die anderen beiden ebenfalls als im Prinzip gleichwertig berücksichtigt werden müssen, erhalten wir dann folgende Figur:

Figur

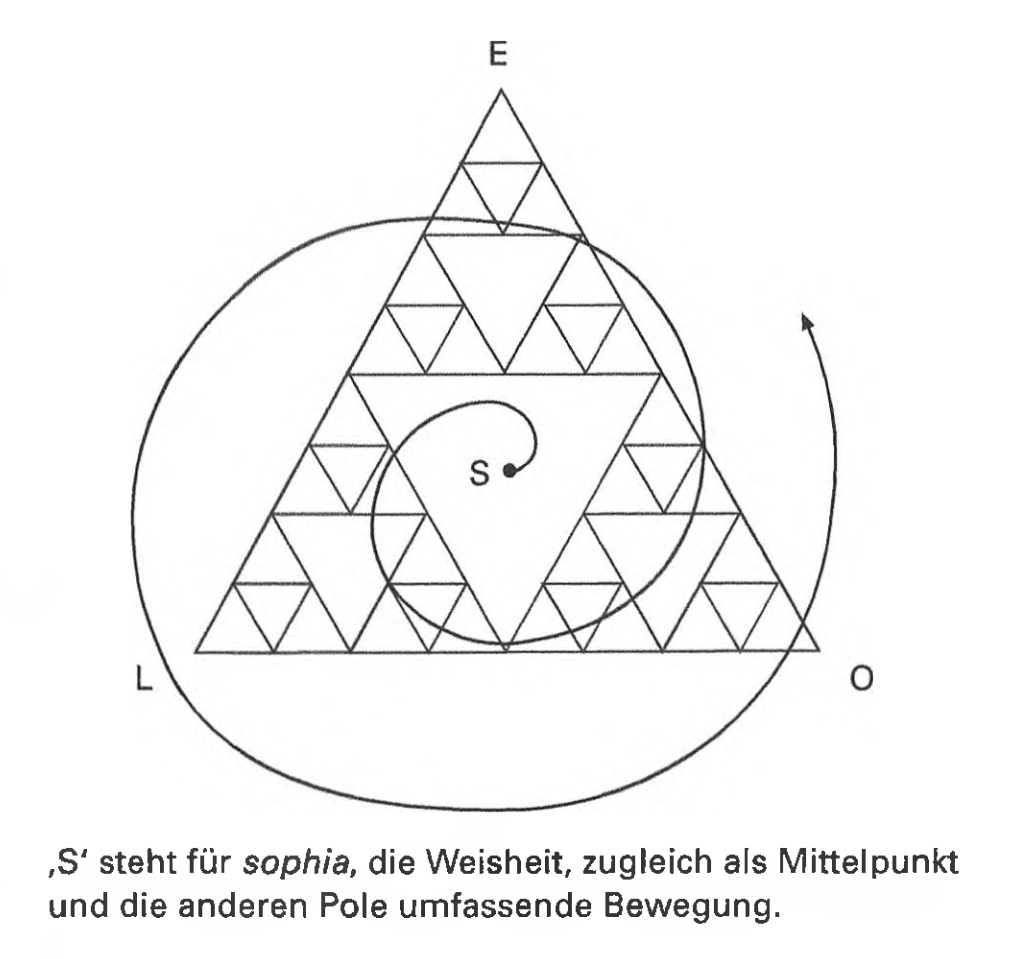

Jedes dieser neuen Dreiecke können Sie wieder in drei gleiche Dreiecke unterteilen. Der Grenzwert davon ist eine fraktale Struktur, die wir bei den SySt das Glaubenspolaritätenschema genannt haben.

fraktale Struktur

Keine Sorge, auch wenn dies zunächst kompliziert aussieht, verwenden wir zunächst in der Glaubenspolaritätenaufstellung nur die drei Orte Bhakti, Jnana und Karma. Dabei steht

Jnana für den Bereich: Erkenntnis, Wissen, Wahrheit, Klarheit, Vision, Einsicht und das Wahre,

Bhakti für den Bereich: Liebe, Vertrauen, Schönheit, Wertschätzung, Mitgefühl, Sehnen, Hingezogensein und das Schöne,

Karma für den Bereich: Ordnung, Struktur, Verantwortung, Ausgleich, Schuld/Unschuld, Wirkung und Ursache, Tat/ Handlung und das Gute.

(Verwandt mit dieser Einteilung ist auch die Trias von Logik, Ästhetik und Ethik.)

Für Organisationen verwenden wir meist das Begriffsdreieck Wissen/Vertrauen/Struktur.

Als vierten Teil für die Glaubenspolaritätenaufstellung brauchen wir noch den Fokus als Vertreter für denjenigen, für den die Glaubenspolaritätenaufstellung gemacht wird. Meistens ergänzen wir noch, ähnlich wie die fünfte „Nichtposition" im Tetralemma, die Weisheit als freies Element, wenn wir die Glaubenspolaritätenaufstellung mit Personen als Repräsentanten durchführen.

sophia

⇒ Bewegung ⇒ Glaubenspolaritätenaufstellung (Übung)

~

VARGA VON KIBÉD, Matthias und Insa SPARRER, 2016. Ganz im Gegenteil: Tetralemmaarbeit und andere Grundformen systemischer Strukturaufstellungen - für Querdenker, und solche die es werden wollen. Neunte Auflage. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag. Systemaufstellungen. ISBN 978-3-8497-8019-7, p. 134–137.